Festival 'erÖFFNungEN' |

| |

| Spätnachmittags gehe ich mit Erich Tschinkel über den St. Johanner Hauptplatz. Er grüßt nach links, nach rechts, wechselt ein paar Worte mit einem Bekannten, den er trifft. Man begreift, er lebt hier nicht als Künstler im Widerstand - man kennt ihn, man respektiert ihn, man mag ihn: als leisen, ernsthaften, nachdenklichen Künstler, Lehrer und Mitbürger. Eigentlich ein gebürtiger Steirer, ist er nach Studien in Wien über Innsbruck und Wörgl als Kunstpädagoge nach St. Johann gekommen und hat sich in Kirchdorf ein Heim geschaffen.

|

| |

| Sein künstlerischer Werdegang ist eindrucksvoll, und Akzeptanz und Erfolg seiner Arbeit lassen keine Zweifel offen, dass seine Entscheidung, seine Kraft zwischen künstlerischer und pädagogischer Tätigkeit aufzuteilen, nicht materiellen Erwägungen, sondern seiner Begeisterung auch für seine kunsterzieherische Aufgabe entspringt.

|

| |

| Erich Tschinkel gestaltet mit großer Geste eine komplexe, großräumige Arbeit, setzt Zeichen, Denk-Male im öffentlichen Raum, der Baumreihe entlang der Kirche, über die Straße zwischen Heimatmuseum und alter Volksschule, inszeniert dieses zentrale, denkmalgeschützte Gebäude.

|

| |

| Im Heimatmuseum selbst ist eine Ausstellung seiner Arbeiten zu sehen, ein intimer Rahmen für seine ästhetisch genau durchkomponierten Arbeiten und klugen Beiträge zum zeitgenössischen Kunstdiskurs.

|

| |

| Vom Hauptplatz ausgehend nähert man sich dem zentralen Objekt, dem Kunst-Steg, entlang der Allee an der Kirchenlängsseite. Die Bäume in den Farben des Frühlings sind Gastgeber von Mobiles aus Aluminiumlochplatten, einfache Zeichen in fluoreszierenden Farben, die die Lichtenergie des Tages hineinziehen in den Abend, Kunst-Blüten oder Blätter im gleichen Wind, Wetter. Für einen Moment ist Natur und Kultur ein Gemeinsames, Natur ist nicht nur das Weltall in Abwesenheit des Menschen, wie Chargaff schreibt oder antagonistischer Widerpart des Menschen, wie Flusser meint. Ein kurzer poetischer Moment des Friedens zwischen Natur und Kultur.

|

| |

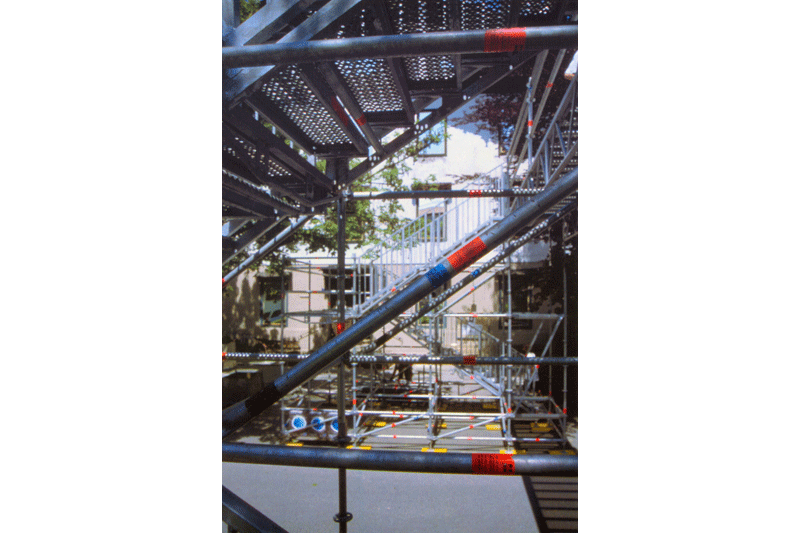

| Der Kunst-Steg beherrscht optisch die Szene: aus dem Material der Gerüstbauer entsteht ein Übergang über die Straße in vier Metern Höhe. Wir müssen umdenken, umempfinden: nicht die funktionale Wahrnehmung, die unser Leben so umfassend beherrscht, ist hier nützlich, sondern die ästhetische Wahrnehmung. Dieser Steg verbindet nichts, er ist autonomes Objekt, Skulptur, er ist Metapher und Symbol. Er ist Ausdruck der Hoffnung, einer naiven Hoffnung vielleicht, Kunst möge verbinden, möge Toleranz und Verständnis füreinander fördern. Und im Sinne konzeptioneller Kunst, deren Grundidee es ist, dass sich ein Kunstwerk erst, und nur, im Kopf des Rezipienten, des Betrachters materialisiert und vollendet, ist der Kunst-Steg eine Möglichkeit, die eigene Gemeinde, seinen Lebensraum - die Sicht der Dinge - zu überdenken.

|

| |

| Perspektive ist immer eine Frage des Standpunktes.

|

| |

| Mit dem Kunst-Steg schafft Erich Tschinkel eine Kunst-Verbindung zwischen zwei KulturTrägern: einem Heimatmuseum und der alten Volksschule. Kunst handelt vom Verändern, Kultur handelt vom Bewahren. Da ist es augenscheinlich erstaunlich, wenn man von "Kunst und Kultur" reden hört.

|

| |

| Einem der beiden Grundmotive für seine Arbeit begegnet man am alten Schulhaus: dem Spiegel. Fenster und Tür sind mit Spiegeln verkleidet - innen und außen werden umgedreht. Wieder muss der Betrachter mitspielen er bestimmt durch seinen Standpunkt das Antlitz des Hauses, er verändert es durch seine Bewegung. Und die Spiegel könnten eine zukünftige Funktion des Gebäudes andeuten. Ein Ort, wo durch künstlerische Intervention eine Gemeinde sich spiegelt, sich in kulturellem Sinne selbst reflektiert.

|

| |

| Das Phänomen Spiegel untersucht der Künstler auch im Rahmen seiner Ausstellung in der Galerie der Marktgemeinde St. Johann in Tirol. Die Spiegelbilder sind handwerklich höchst anspruchsvolle Objekte: partiell geätzte Metalloberflächen, partiell geätzte Spiegel,Farben, typographische und sprachliche Elemente in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Der Spiegel ist nicht nur Material der Gestaltung, er zwingt vor allem den Betrachter, sich vor jedem Bild sich selbst zu begegnen und die eigene Identität zu problematisieren. Wenn eine Arbeit Erich Tschinkels das eigene Spiegelbild wechselweise mit feminin oder maskulin unterschreibt, so visualisiert er die heute so virulente Frage nach der Geschlechteridentität: wie ist am Stand der gesellschaftlichen Entwicklung die Rolle von Frau und Mann in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder Kunst definiert? Und welchen Anteil haben feminin und maskulin in uns selbst? Wie leben wir heute mit dieser Dualität des Wesens, die Shakespeare in "Was ihr wollt" dramatisch reflektiert. Der Querschnitt durch einen männlichen und einen weiblichen Unterkörper, die der Künstler in seine Inszenierung mit einbezieht, ist wenig hilfreich in philosophischen oder gesellschaftlichen Fragen - er ist nur eine Ästhetisierung eines naturwissenschaftlichen Weltbildes.

|

| |

| So bleibt der Spiegel für uns, was er für unsere Vorfahren war: ein Rätsel. Wir begegnen uns selbst, unserer Welt in einem Stück opakem Glas. Die Kunst-Spiegel an der Wand bleiben Objekte der Melancholie: der Betrachter sieht sich, sieht andere, sieht andere Bilder, andere Räume, darin wieder andere Menschen und dann: wieder und wieder sich selbst.

|

| |

| Vom Künstler muss man zweierlei fordern: ästhetische Innovation und radikale Authentizität. Versagt er im Ersteren, nennt man ihn Kunsthandwerker. Versagt er in Zweiterem, nennt man ihn belehrend und moralisierend. Ersteres fordert Klugheit und weltläufige Informiertheit. Zweiteres fordert mit Joseph Beuys: Zeig mir Deine Wunde.

|

| |

| Auch in seinen Schichtenbildern wird Erich Tschinkel beiden Forderungen gerecht. Ausgangspunkt sind formale Reflexionen von Computertomographien eines Schädels, des Hirns. Das Gerät stellt Schicht um Schicht das Innere des Gehirns dar, kalt, sachlich, mit Computerschrifttypographie, Messfenstern - technoide Chiffren scheinbarer naturwissenschaftlicher Gewissheiten. Der Künstler arbeitet die Bilder zu Kunstobjekten um, langsam, stufenweise, über die Dimension, der Computerausdruck wird zum großformatigen Ölbild.

|

| |

| Über die Kontextveränderung: Von der Intensivstation in die Galerie.

|

| |

| Die Formen werden undeutlicher, das Gehirn wird zur Landschaft.

|

| |

| Landschaft, hieß es in der Literatur der Romantik, sei der Ort, an dem die Herrschaft des Menschen nicht vollkommen wäre. Die Analogie geht noch weiter. Die Landschaft in der Kunst ist auch immer Methapher, steht immer für einen state of mind. So ist Landschaft, so ist Computertomographie, was im Kunstdiskurs lnscape heißt.

|

| |

| Die Wunde ist langes Warten in der Intensivstation, Erlebnis von Angst, Entsetzen, Hilflosigkeit. Auch wenn sie verheilt ist, das Trauma bleibt zurück. Die künstlerische Durchdringung sind die Schichtenbilder: die zufällige Anmutung der Arbeiten als Landschaften. Die Natur zeigt uns unsere Beschränktheit - wir können das Erdbeben messen, uns aber nicht davor retten.

|

| |

| So trifft sich dann das Bild des Computertomographen mit dem Spiegel, in den wir täglich sehen: es erinnert uns, dass unser Wissen um die Welt auch das Wissen um die Endlichkeit ist. Beides sind letztlich nur Vanitas - Stillleben.

|

| |

| Rupert Larl, 1999 | St. Johann in Tirol, Festival „erÖFFNungEN“ |

| |

| |

|

| |