Bilder 1974 - 1979 |

|

| Erich Tschinkel – Bemerkungen zur realistischen Malerei | |

| Die Stimmen, dass die neue realistische Malerei unserer Tage „fad“ sei, waren immer wieder laut. Weder die eindrucksvolle Präsentation superrealistischer Bildwerke auf der documenta 5 noch die auch seither immer wieder auftretenden Verwandlungen und Weiterentwicklungen realistischen Gedankengutes änderten etwas an dieser ablehnenden Haltung. Das ständig anschwellende Einfließen eines wohlüberlegten Bezuges zu den direkt darstellbaren Gegenständen und Situationen unserer Umwelt nicht nur in verschiedene Bereiche der bildenden Kunst übersehend gipfelt das Wort der Kritiker im „Man sähe ja, dass das Dach ein Dach, der Fernseher ein Fernseher, das Fenster ein Fenster, die Reklame eine Reklame, das Haus ein Haus, das Auto ein Auto usw. sei“. Vor allem der Alltagskritik schien der „realistische Maler“ ins offene Messer zu laufen, bot er doch seine ganze Breitseite den Angriffen dar: vertraute Gegenstände und Zeichen und eine mehr oder weniger ausgefeilte Technik der Realisation. Jeder, nicht nur der Jünger der Farbe, Form und Komposition, glaubt ohne Mühe zum Geigenschüler werden zu können, der, sich selbst und die anderen mit Sevciks Etuden marternd, beim Konzertbesuch Oistrachs Strich kritisiert. Das ist ein wichtiger, wenngleich sicherlich nicht der einzige Aspekt an der Diskussion um die realistische Kunst. Der eine ist enttäuscht, wenn er sich Gertsch’ „Maria mit Kindern“ (1971) nähert und ungeordnete Striche anstelle der erwarteten Spritzfläche sieht, so als müsste er erkennen, dass hier doch Maler am Werk sind, der andere verzieht verächtlich den Mund, wenn er im Zeitalter der um ein Vielfaches erweiterten Beobachtungs- und Erkennungsmöglichkeit von Hilfsmitteln wie Fotoapparat, Dias, Vergrößerungen, Projektionen, Rasterungen und davon hört, dass der „John“ (1972) des Chuck Close nicht nur trotz allem, sondern gerade deswegen ein großartiges Bild sei. | |

| Die psychologische Vertiefung oder aber Verwischung muss und kann nicht die einzige Aufgabe des „Porträtisten“ sein. Was mit Hilfe vieler Detailstudien an penetranter Oberflächenprägnanz, an „besser sehen“ – im Sinne des Mottos von d5 – erreicht wurde, verdient nähere Untersuchung. Hier werden mit Hilfe malerischer Werte – formal ähnlich wie bei Goings’ „Airstream“ oder Eddys blank polierten VWs – auch neue Funktionen der Malerei frei, die nicht in der Umsetzung eines literarischen Inhalts, im Rückzug in ein psychologisch-mythologisches Gestrüpp Genüge finden. Verschanzt hinter einem solchen Buschwerk bleiben oft alle unverbindlich-verbindlichen Interpretationen offen, und man versucht, dem Betrachter die Direktheit und „Ausgeliefertheit“ zu ersparen. Aber auch einer weiteren Richtung, dem Ausleben eigener Sensibilität in malerischen oder grafischen Spuren, wird die sparsame oder ausführliche Beschreibung der Materialoberflächen, von der Haut bis zum Metall, der Erscheinungen der Umgangswelt, der Produkte und Gegenstände gegenübergestellt. | |

| So klar die Konzeption der realistischen Kunstauffassung auch ist, kann sie doch nicht auf eine einzige Dominante eingeengt werden. Die Auseinandersetzung mit dem Erlebbaren in der Realität – und hier muss dieser Begriff gegenüber der subjektiveren „Wirklichkeit“ abgegrenzt werden – rückt den Bezugspunkt im Dreieck Künstler-Kunstwerk-Betrachter enger an diesen heran. Vor allem aus solchem Grund ist die Funktion dieser Malerei – und um die handelt es sich innerhalb der realistischen Tendenzen zumeist – von großer Bedeutung. Die Tatsache, dass der Betrachter ungern einer so „nackten“ Kunst gegenübersteht, trifft nicht diese Kunst, sondern liegt im angezüchteten Geschmack von der „verfremdeten“ Kunst, die sehr leicht zur „entfremdeten“ werden kann, begründet. | |

| Ohne die große Bedeutung der Pop Art für eine neue realistische Gesinnung innerhalb der bildenden Kunst schmälern zu wollen, sollte der Ausblick auf den ja auch die Pop Art selbst beeinflussenden Dadaismus, soweit er für eine neue Beziehung zum Gegenstand (und nicht nur zu seiner Form) verantwortlich ist, aber auch auf die Wechselwirkung zwischen Realismus und concept art nicht verstellt werden. Wenngleich die realistische Malerei mit der Herstellung von Produkten der legeren Zettel-, Foto- und Dokumentationsform der echten concept art entgegensetzt ist, sind doch Gemeinsamkeiten in der Beziehung zur Realität, in der Reduzierung auf einfache Situationen und Formen festzustellen. Freilich, was in der concept art Modellcharakter besitzt, wird in der realistischen Malerei zur ästhetischen und endgültigen Form. | |

| Giuseppe Curonici hat in seiner Auseinandersetzung mit der österreichischen Kunst zwischen 1900 – 1930 festgestellt, dass den Österreichern dieser Periode die Beziehung zum Gegenstand abgehe. Wohl sei in unzähligen Variationen das Stehen, Sitzen, Liegen und Bewegen der Figuren dargestellt, worin sie aber stehen, worauf sie sitzen oder liegen, innerhalb welchen Raumes sie sich bewegen, bleibe unausgesprochen. Heute könnte man Erich Tschinkel anbieten, das Versäumte nachholend. Allerdings so gründlich nachholend, dass ihm der Gegenstand unter der malenden Hand nicht zur Ergänzung oder Wiederherstellung des „gestörten Gleichgewichts“ wird, sondern dass er mit aller malerischen Konzentration die Waagschale auf der anderen Seite nach unten zieht. | |

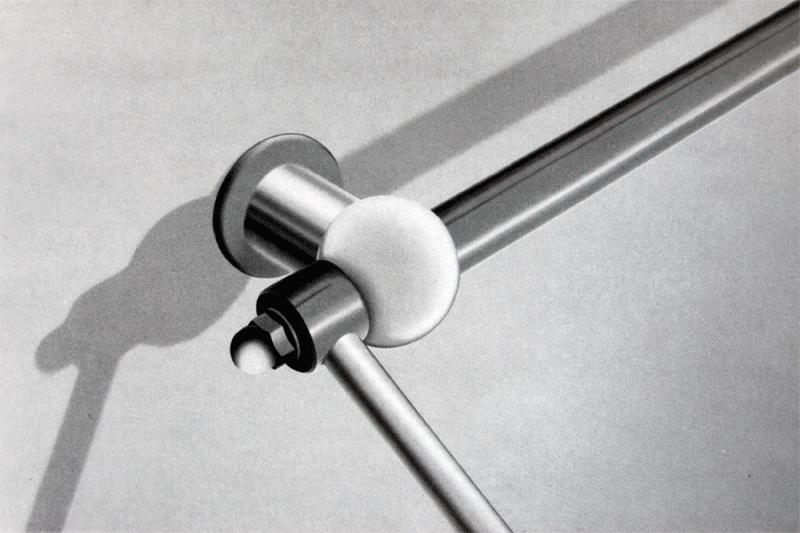

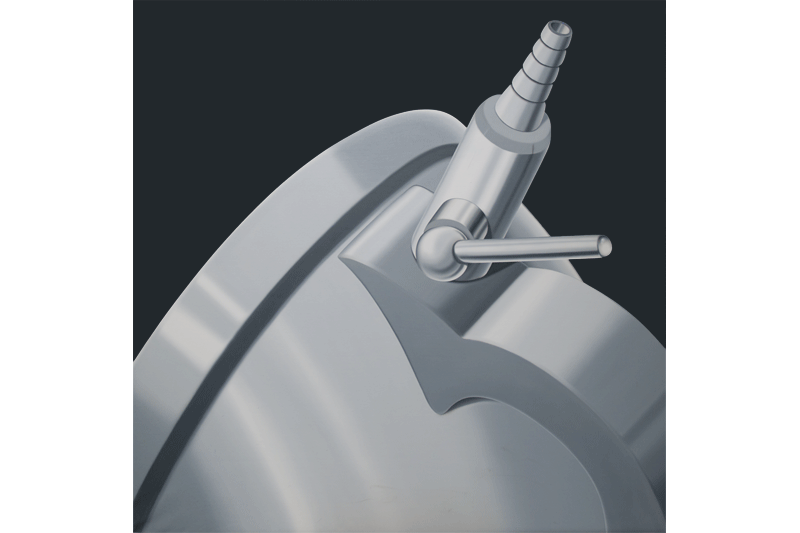

| Der Gegenstand ist für Tschinkel heute Detail eines größeren Ganzen und damit eklatanter Ausdruck einer Weltsicht. Das war nicht immer so. Formale Verfremdungen, Auswüchse in literarische Zusammenhänge, Arrangements auf der breiten Straße des Surrealismus waren für Tschinkel das erste Abtasten des Terrains. Von einer knappen, strengen Bildform fasziniert ersetzte er das zwischen den Zeilen Stehende bald durch eine verbindliche Niederschrift. Aus dem überakustischen menschenleeren Raum wurde ein erfassbarer, überschaubarer. Dieses Ambiente wurde zwar hin und wieder durch Perspektive oder Motive ver-zerrt, war aber alles in allem zu be-greifen. Dieser vielleicht bei einem Maler im Alter von Erich Tschinkel überflüssig erscheinende Rückblick in die Vergangenheit ist gerade für eine Analyse der heutigen realistischen Tendenzen im Allgemeinen, besonders jedoch im vorliegenden Fall von Bedeutung. Es ist nicht gleichgültig, wo eine Beziehung zu den Dingen und Gegenständen ansetzt. Der Raum war für Tschinkel nie etwas, worin man seine Fußabdrücke hinterlässt, sondern wohin man seine geistigen Schritte lenkt. Dieser Widerspruch innerhalb der Gedankengänge eines realistischen Malers ist ein scheinbarer. Raum ist durchaus sichtbar und wird bezeichnet durch das Aneinanderstoßen malerisch behandelter Flächen. So begleiten die drei Dimensionen den Gegenstand oder jenen Teil, der von ihm gerade sichtbar ist und der sich in seiner an sich plastischen Ausdehnung Raum verschafft. Wenn Raum in die Ambivalenz zwischen „Schale“ und Fläche gerät, wie in der Halterung, 1974, wo die „Metallstange“ auf eine rosa Malfläche ihren Schatten wirft, dann muss der Fotorealismus als Vergleichsbasis ausgeschaltet werden. Tatsächlich weisen nicht nur von der malerischen Behandlung der Gegenstände – die zitierte „Metallstange“ ist ein leicht gerundeter Griff aus grauen und weißen Farbbahnen, sondern auch von ihrem Wesen und ihrer Anlage her die Bezugspunkte eher in jene Tage der ersten beiden Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, da der Gegenstand in der Malerei zu neuer Bedeutung gelangt war, aber ohne den Schock eines Ready-Mades zu provozieren, ohne die unerklärlichen Bezüge gegeneinandergestellter Dinge auszukosten, nicht mehr die Verfremdung durch Irritationsmomente suchend. Wohl wird eine spezifische Bindung an den Gegenstand formuliert, wohl ein Detail der Umgebung ausgewählt, diese Umgebung jedoch ausschließlich auf Dinge reduziert. Jede Nahsicht unterstreicht die Bedeutung des Geschehenen und eröffnet einem prägnanten Formulierer nicht nur die Möglichkeit allgemein geistiger Konsequenzen, auf die noch einzugehen sein wird, sondern auch formaler. Tschinkel reduziert immer stärker und erreicht in seinen besten Bildern nicht faszinierende, weil präzise Abbildungen, sondern Gestaltungen, allgemein formuliert, menschlicher Hilfsgeräte. Auch die bisweilen signalhaft eingesetzte Farbe drängt den Abbild-Charakter zur Seite, ohne ihn unverbindlich zu verfremden und so aus dem unmittelbaren menschlichen Kontext zu lösen. Die Gegenstände auf dieser Ebene anzusiedeln, darin liegt für mich nicht die Inkonsequenz eines realistisch denkenden, malerisch gestaltenden Künstlers, sondern eine eindrucksvolle Möglichkeit künstlerischen Schaffens. | |

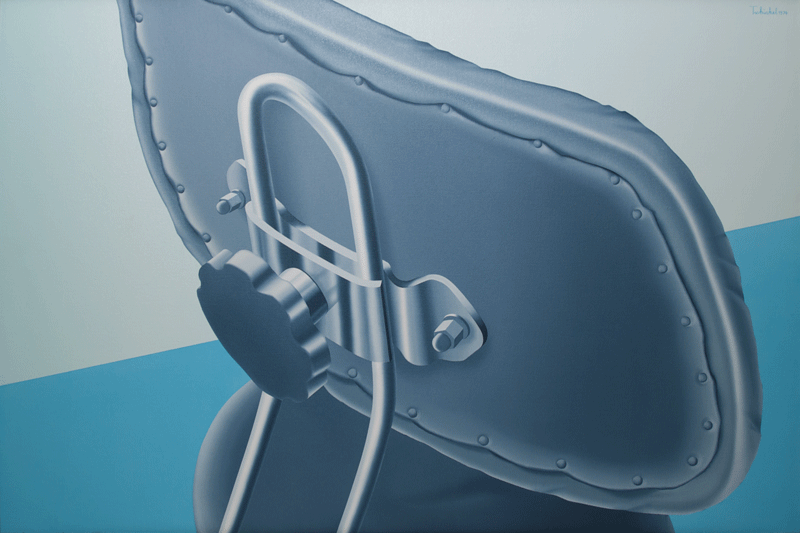

| Auch geistig entfremdet Tschinkel seine dargestellten Objekte nicht ihren Bezügen. Das geht schon daraus hervor, dass er sie, ohne viel zu tüfteln, aus seinem jeweiligen Umgebungsbereich herausnimmt: das Badezimmer, der Bürosessel, der Fernseher, das Garagendach. Aus Rom brachte er nicht nur den Aufgang zur Cupola von St. Peter, sondern auch den Lampenfuß der Atelierleuchte mit. Heute sind es Teile von Armaturen und Apparaten medizinischer Geräte, zu denen er Zugang hat. Aus einer frei gewählten, ungekünstelt-künstlerischen Beziehung zu den Dingen unserer Umgebung und ihrer zwingenden Nahsichtformulierung zieht Tschinkel die geistige Konsequenz, jene andere Welt, die Teil der menschlichen ist, zu verabsolutieren. | |

| Im Ausblick auf das Garagendach eröffnet sich nicht Statussybolträchtiges, das Fensterkreuz ist kein Klischee einer Konsumgesellschaft, genausowenig wie der Radiator, der Abflussstöpsel, die Metallschraube an der Lehne des Bürosessels oder die Heizsonne. Es ist der Blick auf die Präsenz dieser Gegenstände rund um uns, auf ihre Notwendigkeit, ihre Benützbarkeit. Es kann freilich schon vorkommen, dass die Dinge zusammen ihre eigene Welt darstellen. | |

| Dr. Werner Fenz, 1975 | Wien, Künstlerhaus-Galerie: „Bilder 1970 – 1975“ | |

| Der Realismus und die Abstraktion | |

| Zu den Bildern von Erich Tschinkel | |

| Als einer der profilierten jungen Realisten Österreichs hat sich Erich Tschinkel ein klar umgrenztes Aufgabengebiet gestellt: die Darstellung von Details technischer Apparaturen, Armaturen, Halterungen.Sein Ausgangspunkt sind Fotos, die er selbst anfertigt, in denen der die Motive in einem Vorgang der Selektion verarbeitet. Von der zweiten Arbeitsphase her werden diese Fotos zu einem Bild verarbeitet. Von der Methode her wäre man versucht, Tschinkel unter die Fotorealisten einzuordnen. Der Gedanke wäre reizvoll, seine Fotos mit dem ausgeführten Bild gemeinsam auszustellen, denn dadurch könnte jeder Betrachter Zeuge eines Gestaltungsprozesses werden, das Produkt des auswählenden Fotografierens mit dem Endprodukt Bild vergleichen. Für Tschinkel sind diese Fotos jedoch reiner Arbeitsbehelf; nur in einer didaktischen Aufschlüsselung der Ausstellung hätten diese Fotos Platz. Aber sie würden uns unmittelbar Aufschluss geben über den Realismus im Werk Tschinkels und zugleich über dieOrdnungsmaßnahmen, die er im malerischen Vollzug setzt, die ohne Zweifel als ein Abstrahieren anzusprechen sind. | |

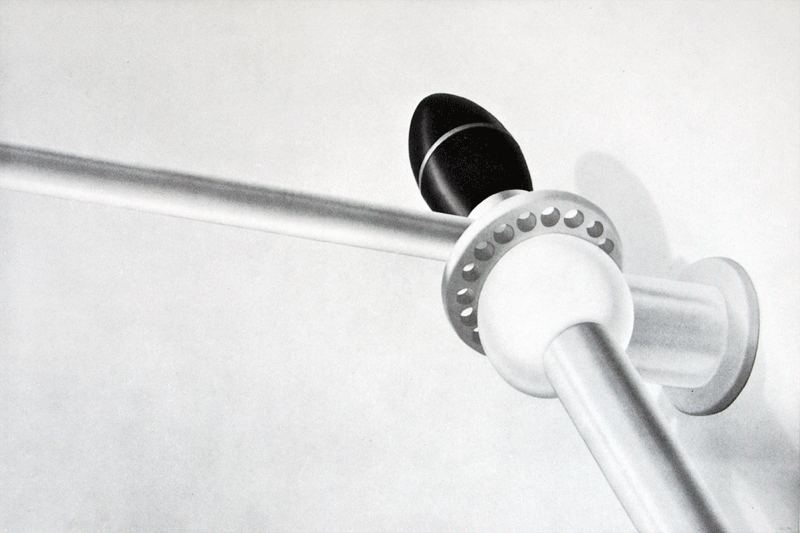

| Tschinkel – und das ist für das Verständnis seiner Bilder wesentlich – stammt seiner Ausbildung nach aus dem Spätsurrealismus. Das surreale Repertoire eines Franz Rogler und das, unter dem Begriff "Wiener Phantasten" subsummierte Rudolf Hausners stellen eine Folie dar, vor der sich das Schaffen Tschinkels deutlich erkennen lässt. Hatte sich der junge Künstler in seinen frühen Bildern um einen möglichst eingehenden Realismus in Verbindung mit surrealen Themen bemüht, in „Lavabo“, 1970, z.B. um eine präzise illusionistische Materialwiedergabe, so können wir seit Jahren einen deutlichen Gegenprozess feststellen, nämlich den der zunehmend abstrahierenden Bildordnung. Die von seinen Lehrern vermittelte Technik wird von ihm in anderem Sinne angewandt. Ohne Entfernung vom Gegenständlichen vollzieht sich diese Abstrahierung auf mehreren Ebenen. Im Bereich des Farbigen haben wir in den letzten Jahren eine Reduktion auf ein dominierendes Blau-Grün und auf verhaltene Rosa-Töne vor uns. Die notwendige Vielfarbigkeit des Realisten reduziert sich letztlich auf ein Farbgegensatzpaar. Dieses Farbkonzept wirkt sich zugleich auf den Realitätscharakter des Dargestellten aus. Die Objekte werden nun vor allem durch Licht und Schatten in ihrer optischen Erscheinung wiedergegeben, der Eigencharakter des Materials tritt zurück, wird schwer unterscheidbar, manchmal fast austauschbar. Porzellan, Keramik und Metallteile werden optisch einander angenähert, eine Entsubstanzialisierung, eine Brechung des Ganzen erfolgt. In den letzten beiden Jahren ist Tschinkel einen Schritt weitergegangen, indem er die Farbe aus seinen Bildern ausschließt, Schwarz und Weiß und deren Abmischungen als alleiniges Gestaltungsmittel anwendet. Dadurch erreicht er eine außerordentliche Konzentration in der Darstellung: Licht und Schatten, die Brechung des Lichtes auf dem Gegenstand sind das eigentliche Bildthema. Die Gegenstandsbeschreibung ändert sich dadurch sehr stark. Tschinkel kann in dieser Weise die Realität nicht mehr nach- oder abbilden, er kann sie in dieses neue System nur umsetzen. Dieser gestaltende Prozess hat zur Voraussetzung, dass ein bestimmter, in seiner Qualität definierter Lichteinfall der Komposition zugrunde gelegt und auf den Objekten konsequent systematisiert wird. Daraus ergibt sich, dass aus dem Arbeitsfoto letztlich die Umrisszeichnung als definierendes Moment übernommen wird, Licht und Schatten, von allen Zufälligkeiten befreit, abstrahierend nach eigenen Gesetzmäßigkeiten auf den dargestellten Gegenständen aufgebracht werden und damit die Körperlichkeit, das Volumen erst entstehen lassen. Die Glanzlichter auf den Stangenformen sind so meist eine breitere und eine schmälere Stangenform in Weiß, die Schatten ebenfalls zwei Stabformen in Schwarz. | |

| Tschinkel neutralisiert die Bildgründe, um seine objekthaften Bildmotive möglichst klar und isoliert in ihrer Körperlichkeit in Erscheinung treten zu lassen. Er stupft seine Bilder mit dem Pinsel, geht nicht etwa mit der Spritzpistole ans Werk und erreicht eine außerordentliche Präzision in der Darstellung. Den Oberflächencharakter des Dargestellten unterscheidet er deutlich in glänzende und matte Materialcharakterisierungen. Da die einzelnen Materialien farbmäßig nicht mehr zu unterscheiden sind, liegt darin die einzige Möglichkeit, die notwendige Differenzierung zu erreichen. | |

| Die Bildmotive Tschinkels sind Details. Der Ausschnitt aus dem technischen Gerät wird so gewählt, dass das Ganze – die Lampe,der Speichelsauger, die Nackenstütze, die Lupenleuchte – nicht mehr auf den ersten Blick erschließbar ist. Die Präzision, Funktionalität und Exaktheit der technischen Apparatur wird von ihm als ästhetisches Objekt aufgefasst, positiv gesehen, als ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Realität aufgefasst. Durch das Ausschnitthafte vermeidet er weitgehend die banalisierende Identifikationsmöglichkeit, nimmt dem Abgebildeten die tägliche Funktion, thematisiert seine dingliche Erscheinung. DasGelenk, der Schraubverschluss, die Halterung, das Rohr, die Ausschnitte von Becken, Leuchten werden in ihrem Eigencharakter als Körper in der Zueinanderordnung und den unterschiedlichen Gestaltungscharaktern zum eigentlichen Bildthema. Sie sind nicht Suchbilder, die den Betrachter das Ganze und die Funktionalität erschließen lassen wollen, sie sind selektive Seherfahrungen, die im Einzelteil, in dem vom Künstler gewählten Zusammenhang, eine neue Sehweise technischer Apparaturen herstellen. Dieser Prozess ist die Bejahung dieser Umwelt, ist Bejahung der technischen und ästhetischen Perfektion, ist eine Erweiterung der künstlerischen Realität in dieser Richtung. Tschinkel fetischiert diese Gegenstände nicht, will nicht die realistische oder naturalistische Wiedergabe, genausowenig die Magie technischer Apparate im Sinn eines Konrad Klapheck. Eher wären seine Arbeiten vergleichbar mit jenen eines Domenico Gnoli und seinen frappanten Vergrößerungen von Details, aber Tschinkel vermeidet auch hier den optischen Schock der außergewöhnlichen Vergrößerungen im Sinne Gnolis, der im Grunde den Größenwechsel thematisiert. Die schockhafte Präsentation der Dinglichkeit im amerikanischen Hyperrealismus ist nicht sein Anliegen. So erweist sich der Künstler als ein sachlicher Gestalter, der die surrealen Verfremdungen ebenso hinter sich gelassen hat wie er auch allen Fetischierungen und Magiesierungen ausweicht. Enrico Crispolti hat ihn deshalb, das liegt aus italienischer Sicht nahe, unter dem Begriff „Deutsche Sachlichkeit“ subsummiert. Und in der Tat ist die Motivwelt Tschinkels mit zeitgenössischen Bestrebungen innerhalb der deutschen Kunst zu verbinden (an der auch Österreicher wie Nino Malfatti u. a. mitwirken). Die Neue Sachlichkeit trägt in den Zwanziger- und Dreißigerjahren unseres Jahrhunderts schon eine in der Zeit liegende Abstraktion in sich. In den Landschaften wird ein zeitloses, bereinigtes, letztlich zurückschauendes Landschaftsbild realisiert. In der Darstellung der technischen Umwelt, des Menschen, des Stilllebens tritt eine Straffung des Konturs, eine Tilgung des Zufälligen, die Bevorzugung einer groß gesehenen, festen Komposition deutlich zu Tage – man denke an die Arbeiten eines Alexander Kanoldt. Die Ordnung des Bildgefüges in den Werken der bedeutenden Vertreter der Neuen Sachlichkeit kann in einer umittelbaren Parallele zu den zeitgenössischen Bemühungen der konstruktiven und informellen Malerei gesehen werden, als eine äußerlich verschiedenartige, parallele Entwicklung. Wenn man die Bilder Tschinkels betrachtet, wird einem bewusst, dass sein Realismus ebenso in einem engen Zusammenhang mit den konstruktiven Ordnungsunternehmungen unserer Zeit steht. Der strenge Bildaufbau, die Bevorzugung von Vertikalen, Horizontalen und Diagonalen, die Neutralisierung des Bildhintergrundes, das Schwellen und die Bewegungsintensität der Volumina machen dies ebenso deutlich wie die abstrakte Wiedergabe von Licht und Schatten, der Verzicht der Farbe. Die von Werner Hoffmann vertretene These, dass die fast unübersehbare Vielfalt zeitgenössischen Kunstschaffens sich in der Rückschau auf doch umfassendere Grundtendenzen zurückführen lässt, wodurch die Unübersehbarkeit der Einzelformen sich in das Bild logischer Entwicklungen fügt, die Vielteiligkeit zur Parallelität weniger Hauptrichtungen wird und auch diese untereinander in engem Zusammenhang stehen, macht klar, dass auch die Bilderwelt Tschinkels nicht ein historischer Bezug, sondern ein Schaffen aus dem Heute ist. Es wird deutlich, dass Realismus und Abstraktion in seinem Werk zu einer eigenständigen Synthese gebracht sind, deren sachliches Fundament mit Hilfe abstrakter Methoden uns ein positives Bild neuer Wirklichkeit vermittelt. | |

| Prof. DDr. Wilfried Skreiner, 1977| | Graz, Forum Stadtpark:„Bilder 1975 – 1977“ |

| Wien, Galerie auf der Stubenbastei | |

| Heute Realismus? | |

| Am Beispiel Erich Tschinkel: | |

| Kann in den Jahren und Tagen der Konzepte, der offerierten Denkanstöße, der bewusstseinsverändernden Versuche der „außerkünstlerischen Gestaltungsmethoden“ ein Tafelbild, zumal ein ästhetisch wirksames und nahezu perfekt hergestelltes bestehen? Dabei meine ich nicht eines, wie es im „Hinterland“ tausendfach entsteht, dort in den heiligen Refugien, wo der Lärm und das Getöse der Außenwelt durch Schallisolation abgeschirmt werden, sondern eines, das Aufmerksamkeit beansprucht mitten im Getümmel. Die Antwort ergibt sich von selbst, denn ich glaube, dass wir längst über die Krise des Tafelbildes hinweg in ein Dilemma der Konzeptualisten und der „Kunst-im-Kopf“-Vertreter geschlittert sind. Nie hätten die concept art und ihr verwandte Strömungen die Malerei und Zeichnung ganz von der Bildfläche verdrängen können, das erwies sich in ihren stärksten Phasen, heute ringen die Vertreter der „letzten Avantgarde“ um ihre Identität. | |

| Die Verdienste des Vaters von „Kunst im Kopf“, Marcel Duchamp, können nicht hoch genug angesetzt werden, wie kein Zweiter lieferte er den Zündstoff auf Jahrzehnte, stellte die Weichen vor allem für unsere Gegenwart. Und trotzdem ein Dilemma? Sicherlich haben nicht die Ideen ihre Tragfähigkeit endgültig eingebüßt, dazu ist die Basis zu breit, doch ebenso sicher haben die verschiedensten Autoren (oder Gestalter oder Kunsthersteller) den ursprünglichen Anstoß falsch verstanden, indem sie ihn fast wörtlich kopierten oder saft- und kraftlos abspulten. Und das verträgt die „Kunst im Kopf“ Duchamp’scher Prägung einfach nicht. | |

| Es wäre falsch, den Schluss zu ziehen, dass das Tafelbild ausschließlich durch aufgetretene Schwierigkeiten in den „fortschrittlichen“ geistig-künstlerischen Gestaltungsmethoden wieder stärker in den Blickpunkt rückt.Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass es sicherlich, zumindest in der Gunst des Publikums (gemeint ist jene Minorität, die das zeitgenössische Kunstgeschehen mit Interesse verfolgt) sehr viel an Boden gut gemacht hat. Die „Kunst der Netzhautoberflächen“ wird umso lieber aus der Versenkung zurück geholt, da man sich seinerzeit nur ungern von ihr trennte und das Vermächtnis ihres schärfsten Gegners, vor allem dort, wo es heute in ein breiteres Bewusstsein sickern soll und kann, aus Leichtfertigkeit oder mangelnder Konzentration vertan wurde. Dabei darf man nicht übersehen, dass in all den zur Diskussion stehenden Jahren die Produktion von Bildern, Grafiken, ja sogar Plastiken im herkömmlichen Sinn nie zum Stillstand kam. Dass in dieser Zeit die eine oder andere Überlegung aus dem umfassenden Bereich der concept art traditionelles Bildgestalten von der Basis her aufweichte, mag für die Beweglichkeit offener Geister in beiden Lagern sprechen. Bisweilen setzte, durch die neuen Möglichkeiten provoziert, auch „nur“ der Prozess des Überdenkens der eigenen Gestaltungen ein, Reflexionen, die zur Klärung oder zur Untermauerung des eingenommenen Standpunktes führten. | |

| Um Themen war die Malerei nicht verlegen. Unter vielen anderen Möglichkeiten kennzeichnen die Sichtbarmachung des malerischen Prozesses, auch auf anderen als den klassischen Bildträgern, beispielsweise die eine Antwort auf die Herausforderung der concept art, Farb- und Raumuntersuchungen wissenschaftlicher Prägung und die Reflexion der Wirklichkeit in der Kategorie des artifiziellen Spiegelbildes die andere. Letztere ist unter dem Etikett Realismus auch inhaltlich moch lange nicht akzeptiert und Gegenstand intensiver Diskussionen. Man hat sich inzwischen im Lager der ernst zu nehmenden Kritiker so sehr an das Infragestellen gewöhnt, dass nun ein optisch sehr ergiebiges, unverrückbares Produkt mit Misstrauen aufgenommen wird. Diese Zweifel sind dann berechtigt, wenn ein technisches Geschick, ein handwerkliches Können allein als Beurteilungskriterien herangezogen werden. Als künstlerische Methode, auf die Umwelt zu reagieren, ist jene Art und Weise, die wir mit Realismus bezeichnen, von nachvollziehbarer Eindringlichkeit. Dabei gibt es nach den Erfahrungen der letzten sechs Jahrzehnte kaum ein stärkeres Gegensatzpaar als Realismus – Realität. Duchamp durchbohrte mit der Faust die Leinwand und damit die Stofflichkeit der Malerei und ließ in seinen Ready Mades die Realität sich selbst darstellen – bis herauf zu Rauschenberg, der die Frage nach der Wirklichkeit mit Verwendung von Teilen aus der Wirklichkeit eindeutig beantwortete. Sogar Yves Klein stellte sich mitten im Tachismus die Frage nach den unmittelbaren Bezugspunkten der Realität, als er den menschlichen Körper selbst in den Gestaltungsprozess miteinbezog. Der realistische Maler vermag im Vergleich dazu bestenfalls mittels eines ausgeprägten Illusionismus Wirklichkeit vorzutäuschen, er erzeugt sie mit Hilfe von malerischen Mitteln, wobei sogar – wie bei Franz Gertsch – Anleihen beim impressionistischen Farb-Strich-Gestrüpp erfolgen. Realismus ist nicht Realität, er bildet sie nach und macht Teile davon zu einer Bildwirklichkeit. | |

| Erich Tschinkel kehrt mit seinen Bildern nach Rom zurück, wo er während eines Studienjahres den endgültigen Durchbruch als Maler schaffte. Die Kiste, mit der er damals, 1973, nach Graz kam, enthielt neben den sauber und präzise bepinselten Leinwänden sein endgültiges Bekenntnis zum Realismus, zu einem klar formulierten Realismus der Gegenstände. Jedes Zögern im Ansatzpunkt, jede Unklarheit in der Formulierung war gewichen. Rom stand vor uns: der Unterbau einer Wohnungsatelierleuchte, der Heizstrahler, der Drehsessel, Spülbehälter und Klomuschel, Armaturen und Verbindungsstücke. In Monaten der Konzentration und Entdeckungen in einer fremden Stadt bezog er Stellung zur Umwelt, die sich beschränkt auf wesentliche Utensilien und Geräte in seiner unmittelbarsten Umgebung erwies. Mit der Schärfung des Blickes für das, was überall auftauchen kann, was es hundertfach gibt und doch gerde auch ihn betrifft, setzte der Versuch ein, es so darzustellen, dass es möglichst intensiv zur Wirkung kommt, seinen Platz und seine Bedeutung aus der Realität in die Bildwirklichkeit zu übersetzen und dort neu zu bestimmen. Das hieß ins Zentrum rücken, in Vogel- oder Froschperspektive darzustellen, farbig der Realität entkleiden, überhöhen, in die Kategorie des Ästhetischen übertragen. Der Fotoapparat hielt ihm nicht nur die Motive fest, er ließ sie ihn auch erst sehen, erkennen, begreifen. | |

| Tschinkel spiegelt in seinen sorgfältig hergestellten Bildern nicht einen x-beliebigen Ausschnitt der Wirklichkeit, sondern wählt aus, gezielt, überlegt. Seine Reportage ist nicht umfassend, lückenlos, sondern begrenzt, gerichtet und so in der Lage, am Beispiel Zusammenhänge und Wesenszüge der Wirklichkeit mitzuteilen. In der Darstellungsmethode kalkuliert er die Wirksamkeit einer formalen Gestaltung entsprechend mit ein, er rückt den Gegenstand völlig legitim in eine Bildpose und erregt über die in sich geschlossenen Bildzusammenhänge unsere gesteigerte Aufmerksamkeit. Indem wir ihm so, als hervorragend, unser Interesse schenken, vermag Tschinkel seine Absicht, Interpretationen zu schaffen – und um solche handelt es sich letztlich – durchzusetzen. Nicht das unnütze, abgelegte, derangierte, stille Poesie evozierende Ding tritt uns gegenüber, sondern das voll funktionsfähige Gerät, benützbar, benützt, aber ohne die Spuren seiner Benützer. Und trotzdem ist der Mensch in dieser lautlosen Welt der Dinge präsent. Es ist sein Gerät, wir wissen um ihn als den, der es gebraucht. | |

| Tschinkel, einer der profiliertesten österreichischen Realisten, ist in den letzten beiden Jahren als Maler einen Schritt weiter gegangen. Nicht nur einmal unternahm er es, seine Herstellungsart von Bildern zu überprüfen. Voraussetzung dafür ist seine Offenheit für das, was sich rund um ihn bewegt. Mit Interesse, fast mit Hochachtung registriert er, wenn einer vor oder neben ihm Probleme löste oder zu einer Lösung ansetzte. Wochenlang beschäftigt ihn der Nachvollzug und schlägt sich auf die Kontrolle seiner eigenen Methode nieder. Er selbst dringt in Bereiche der concept art ein, wenn ihm ihr Vokabular für diesen speziellen Fall geeignet und überzeugend erscheint. Doch wenn sich dann, im „täglichen Leben“, die Richtigkeit seiner ursprünglichen Arbeitsweise nach allen Prüfungen erwiesen hat, entwickelt er sich weiter. | |

| Zur Zeit ist er bei einer Ausschaltung der Farbigkeit, der Beschränkung auf Weiß-Grau- und Schwarztöne und der Reduzierung des Gegenstandes auf das Detail angelangt. Dieser Schritt zieht eine enorme Konzentration auch auf Seiten des Betrachters nach sich. Dieser hat sich nun noch stärker als bisher dem Erscheinungsbild von Oberflächen zu widmen, ihre Zonen nach den oft minimalen, die Wirkung von Licht und Schatten repräsentierenden tonigen Abstufungen abzutasten. Hand in Hand mit dem Vordringen zur Detailsicht – das sollte nicht unbeobachtet bleiben – geht die bizarre Wirkung des Bildgegenstandes als Folge des Ausschnitthaften in der Motivwahl. Tschinkel hält beim heutigen Stand seiner Malerei geschickt und überzeugend die Mitte zwischen einem lustvoll erlebten „Netzhaut“-Bild und der Ideologie eines realistischen Malers. Denn vorweg oder hinterher (nach dem eingehenden Abtasten der angebotenen Form) muss der Rezipient den Ursprung der Bildgestalt verarbeiten: Apparate und Machinen, Verschraubungen und Verbindungen, Kabel und Griffe, Metall und Kunststoff. Die Benützbarkeit des Gegenstandes ist nicht mehr so eindeutig wie in den Jahren zuvor, an die Stelle des Handhabens tritt die Funktionalität und das Wissen, dass sie in einem größeren Zusammenhang steht; die Geräte sind dem Menschen entrückt, aber nicht entfremdet, da er in ihnen unzählige Variationen an Bekanntem und Vertrautem wiedererkennen lässt. | |

| Tschinkel zeigt sich uns heute nicht nur als malerisch verwandelt und konzentriert, sondern er erhebt auch von der geistigen Ecke aus neue Anforderungen an sein Publikum. Dabei legt er mit seiner Arbeitsmethode nicht nur Zeugnis ab, in welch hohem Maße Malerei heute – jenseits von einem ausschließlich kulinarischen Standpunkt aus – eine Rolle zu spielen vermag, sondern auch dafür, wie sehr die Auseinandersetzung mit einem Realismus missverstanden wird, wenn man ihn seiner zahlreichen bisher gezeigten Blütenphasen wegen als Aufguss einer ihm leichtfertig unterschobenen reinen Wiederspiegelungsmethode als unerheblich für die Gegenwart ablehnt. | |

| Dr. Werner Fenz, 1977 | Rom Galleria La Medusa, „Bilder 1975 – 1977“ | |

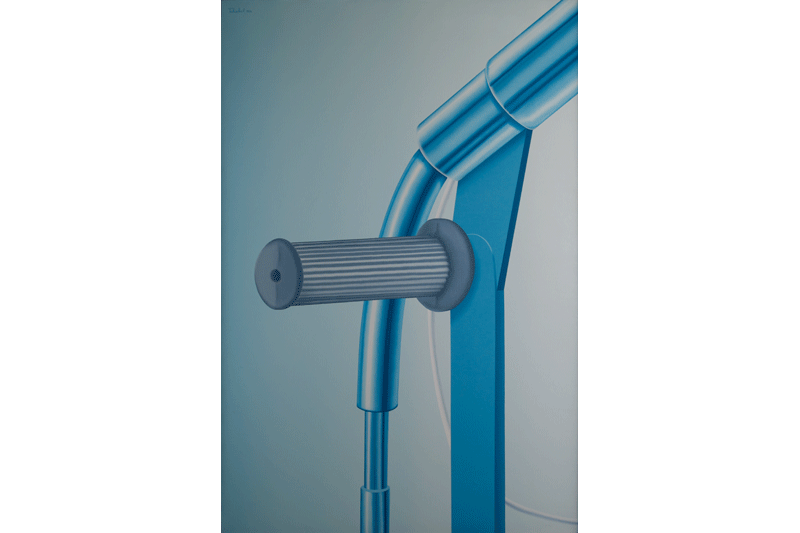

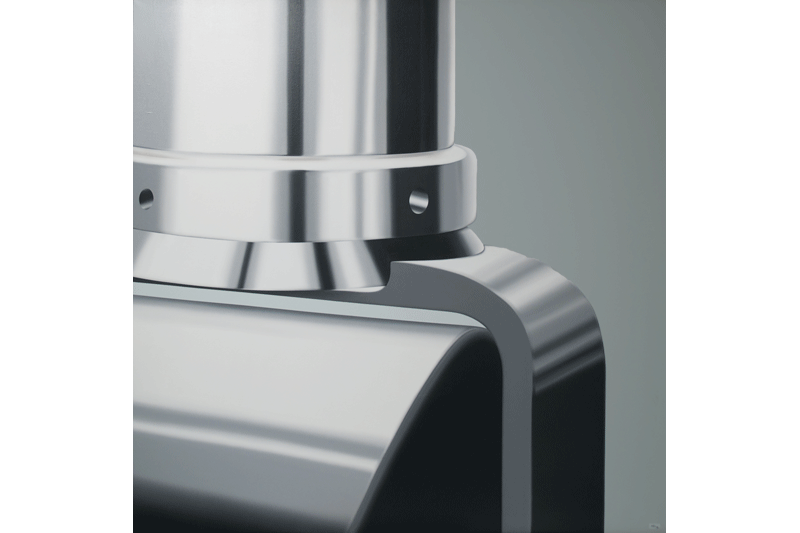

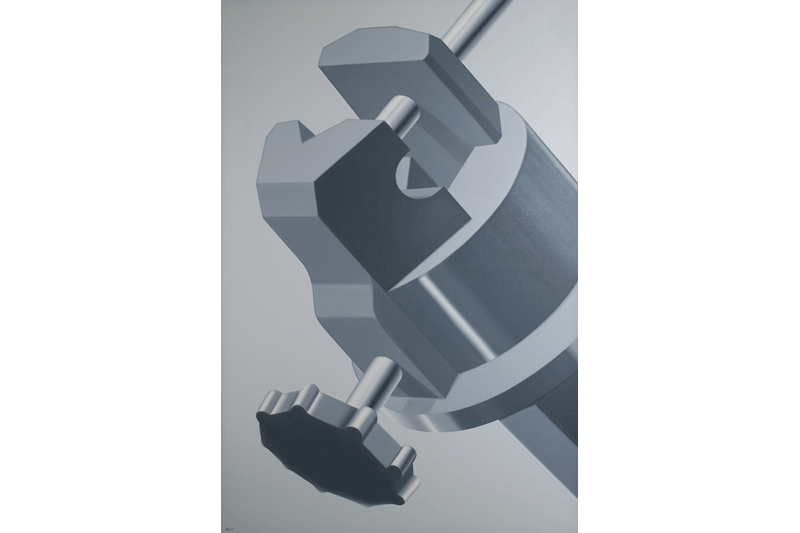

Griff, 1974; Öl/Leinwand, 100/150

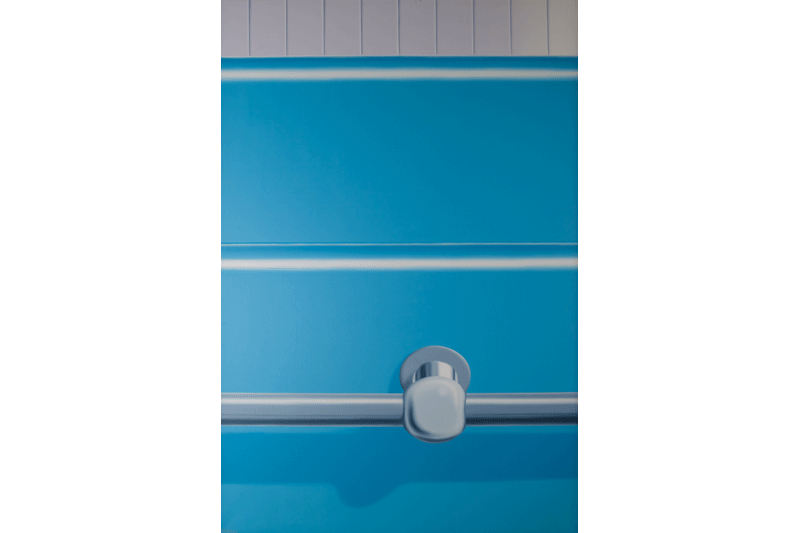

Halterung I, 1974; Öl/Leinwand, 150/100

Halterung II, 1974; Öl/Leinwand, 150/100

Sessellehne, 1974; Öl/Leinwand, 150/100

Vapozon I, 1974; Öl/Leinwand,100/150

Vapozon II, 1974; Öl/Leinwand, 150/100

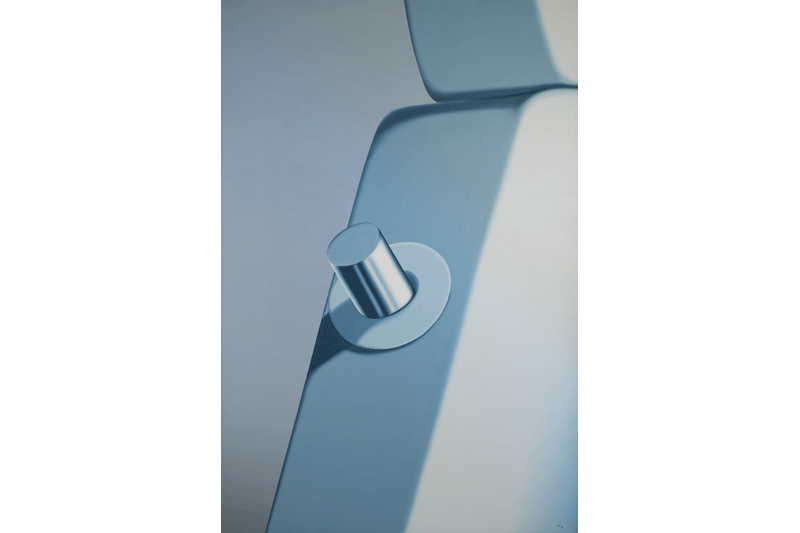

Niete, 1975; Öl/Leinwand, 150/100

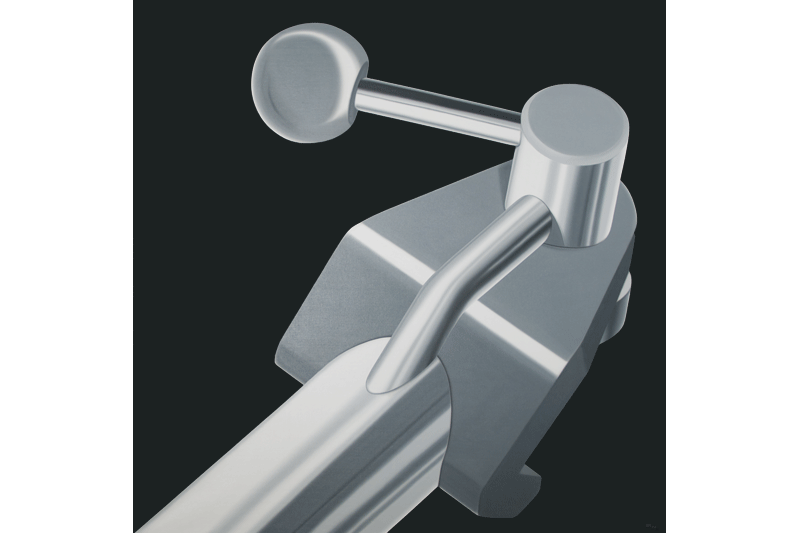

Schwenkbügel, 1975; Öl/Leinwand, 150/150

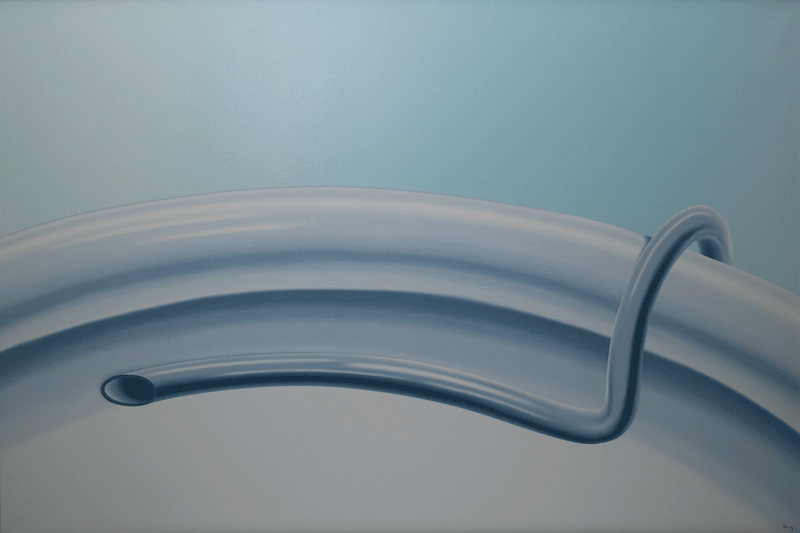

Spülrohr I, 1975; Öl/Leinwand, 150/100

Details, 1976; Öl/Leinwand, 150/150

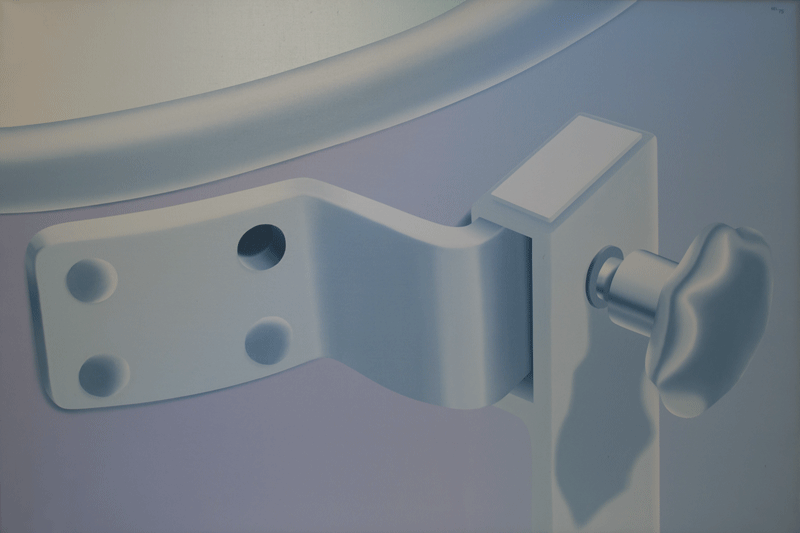

Fixierknopf, 1976; Öl/Leinwand, 100/150

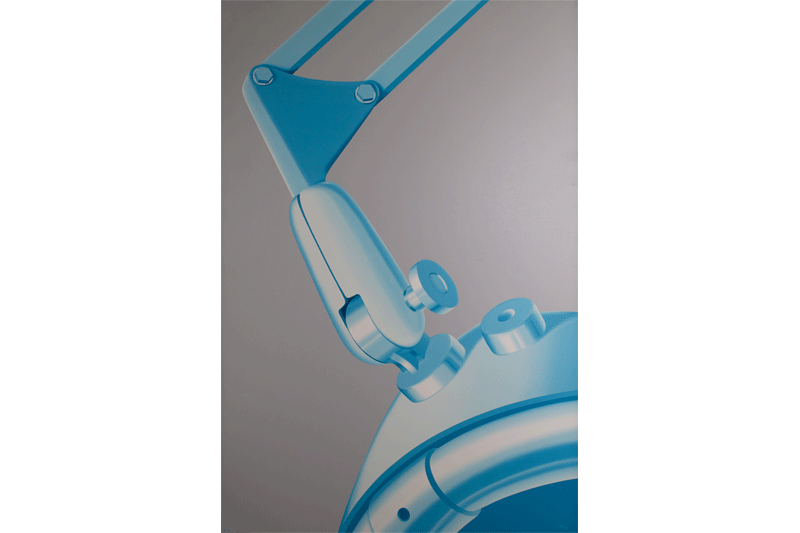

Gelenk, 1976; Öl/Leinwand, 150/150

Kopfstütze, 1976; Öl/Leinwand, 150/100

Lupenlampe, 1976; Öl/Leinwand, 100/150

UV-Lampe, 1976; Öl/Leinwand, 100/150

Zylinder, 1976; Öl/Leinwand, 100/150

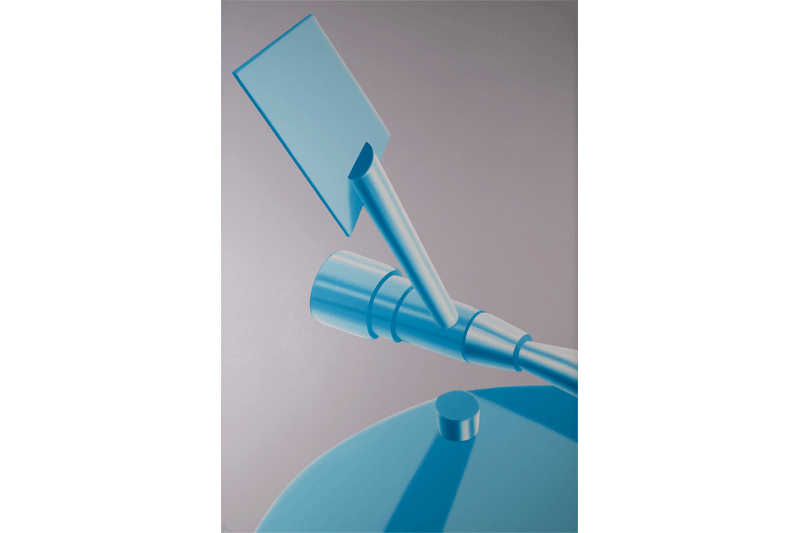

Achse, 1977; Öl/Leinwand, 150/100

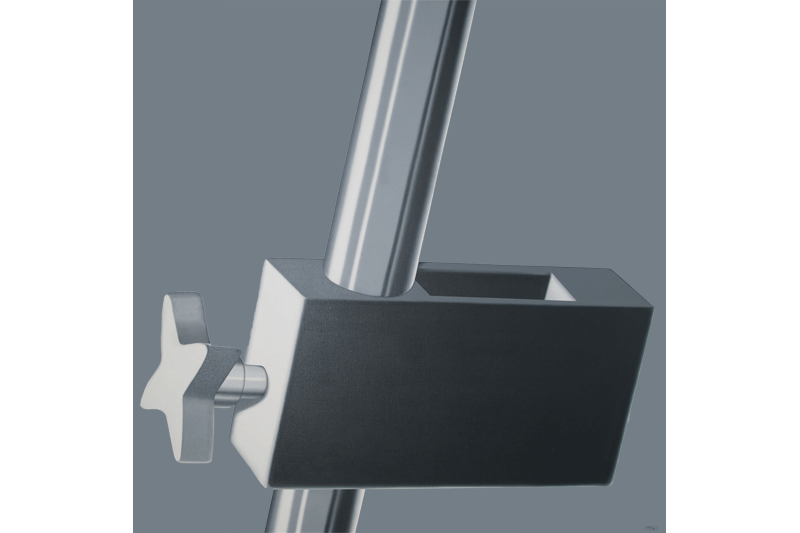

Klemme, 1977; Öl/Leinwand, 100/150

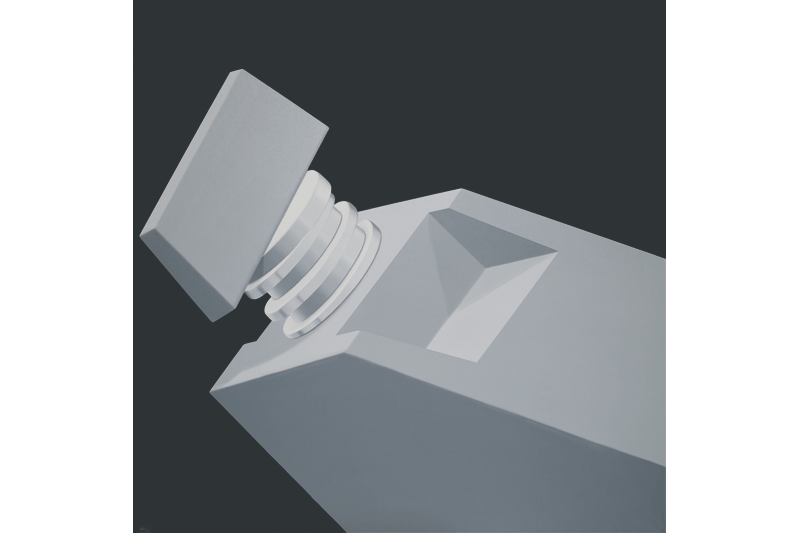

Knauf, 1977; Öl/Leinwand, 150/150

Stativstange, 1977; Öl/Leinwand, 150/150

Trapezschraube, 1977; Öl/Leinwand, 150/150

Ventil, 1977; Öl/Leinwand, 150/150

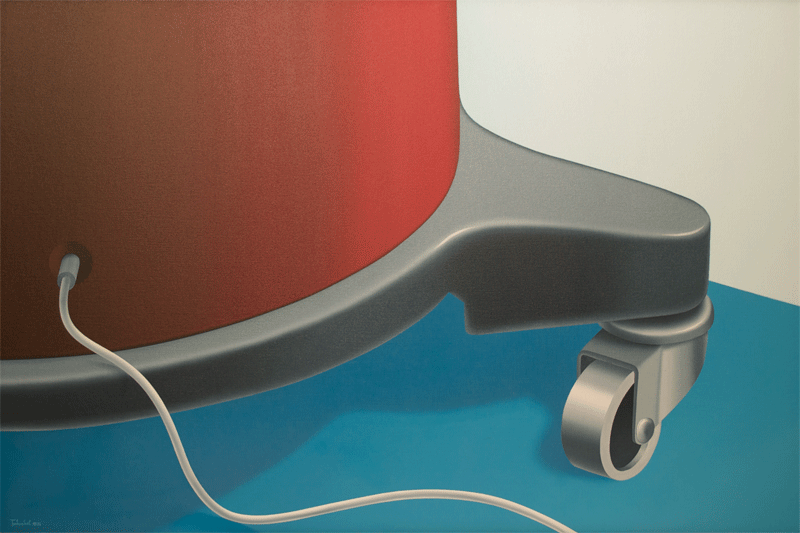

Sessel blaugrün, 1993/75; Öl/Leinwand, 150/150