Bilder 1969 - 1973 |

| Überblickt man das Schaffen des 24-jährigen Erich Tschinkel – ein Großteil ist in dieser Ausstellung präsent – wird man leicht dazu verleitet, ihn als Surrealisten der veristischen Ausrichtung einzuordnen: Wirklichkeit wird verfremdet wiedergegeben, traumhaft Illusionäres schwingt ebenso mit wie Anlehnungen an die Meister dieser Richtung, Magritte, de Chirico, Dali. Vollends legt dies die Schülerschaft bei Franz Rogler und jetzt bei Rudolf Hausner in Wien nahe. „Einbahn“, „Lavabo“, „Triptychon“ beweisen den Einfluss Magrittes. Demnach wäre Tschinkel ein Epigone dieser bedeutenden Kunstrichtung der 20er- und 30er-Jahre unseres Jahrhunderts, dem es nur noch an der echten surrealen Phantasie und Freiheit mangelt, sich ganz in diese Richtung zu stellen. |

| Treten wir aber fragend an die Bilder heran, was in ihnen surreal, was realistisch ist, welche „Wirklichkeiten“ uns der junge Künstler vorstellt, erweisen sich die Antworten als durchaus mehrdeutig und nicht so glattweg zu kategorisieren. |

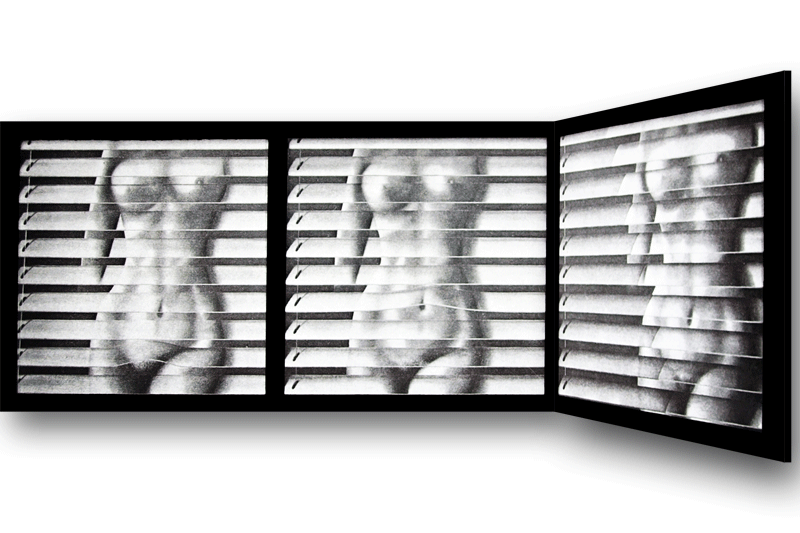

| Tschinkels Wirklichkeit ist nicht die der Natur oder unserer technisierten Landschaft, er geht mit seinem Skizzenblock nicht vor das Objekt, um es zu studieren. Seine Wirklichkeit ist die durch die Kunst, die Fotografie, den Film, die Werbegrafik manipulierte Wirklichkeit, die in weit höherem Maße als wir uns eingestehen unsere optische Wirklichkeit ist. Sein Realismus bezieht sich auf diese Realität und nicht auf die der Landschafts- und Naturformen. Sein malerisches Ziel ist trotz aller Präzision der Wiedergabe auch nicht das einfache, möglichst getreue Abbilden von Objekten im realistischen Sinne, dem widerspricht einmal die Neigung zum Surrealen. Das Paradoxe, Verfremdende, das Zusammenführen verschiedener Bewusstseinsebenen, das wir als typisch surreal, als visuelle Mittel der Evokation des Unterbewussten verstehen, bleibt bei Tschinkel sehr oft nur Andeutung, Krücke, wird nicht zum eigentlichen Anliegen. Betrachten wir einige Bilder. Deutlich ist die Freude an einer möglichst präzisen Erfassung des Darzustellenden, ein sehr reifes Können und Beherrschen der malerischen Mittel. Das „Bullauge“ zeigt im Ausblick den durch starke Untersicht verzerrten Leuchtturm vor einem sich nach oben verdunkelnden Himmel. Zwei schräg begrenzte blaue Flächen geben – ganz unrealistisch – die Bewegung des Meeres wieder. Perspektivisch verwindet sich die Messingeinfassung des Bullauges. Plan ist die Holzmaserung der Kabinenwand gegeben. Die Illusion der Wirklichkeit ist realisiert. Allerdings die einer manipulierten, einer optisch konstruierten Wirklichkeit, in der die perspektivischen Extreme gesucht werden. Tschinkel setzt einer realistischen Darstellung aber noch „echte“ Flügelmuttern aus Messing und Holzschrauben auf. Gemalte Wirklichkeit und wirkliche Wirklichkeit verbinden sich – zur Erhöhung des Augentrugs? Oder um die Frage der Wirklichkeit selbst aufzuwerfen? Wenn im „Apfel“ eine Diapositiv-Reihe des Apfels vom Schwarz-Weiß zum Farbigen und wieder schwarz-weiß abgewandelt und dabei fast unmerklich der gleiche Apfel stellungsmäßig verändert wird; oder im „Triptychon“ dreimal der gleiche Akt hinter einer Jalousie wiedergegeben wird, aber sowohl der Akt leicht zum Rand hin verschoben wird und die Lamellen der Jalousie sich in verschiedenen Bereichen an den Körper schmiegen und dessen Form annehmen; wenn im „Selbstporträt“, das flächig wie eine Fotografik gemalt ist, eine farbige Gegenbahn eingefügt und nur die Goldbrille „plastisch“ dargestellt ist; wenn im realistischen Bild „It’s Jochen“ das Porträt Rindts im Rückspiegel als Fotografik erscheint; wenn in „Break“ der realisierte Raum aus dem Geschiebe der Formen des Fernsehstuhls, der Leinwand, des Fensters und des schwebenden, platten Fernsehapparats mit dem teils durchsichtigen Bildschirm durch eine bewegbare echte Jalousie verdeckt werden kann, dann zeigt sich, dass es Tschinkel vor allem darauf ankommt, die Frage nach der wirklichen Wirklichkeit zu stellen, die Veränderungen der Wirklichkeit in unserem Bewusstsein visuell zu überprüfen, auf die Probe zu stellen und die Wirklichkeit der Wiedergabe mit der desRealen oder als real Angenommenen zu konfrontieren. Realismus und Surrealismus im engen Sinn werden dabei sekundär. Die Darstellbarkeit der Wirklichkeit, ihre Veränderung und Veränderbarkeit, das Umspringen des wirklich Realen wird zum Thema des Bildes, nicht der Surrealismus, auch nicht der Hyperrealismus, sondern die Pop-Art (wie bei Jasper Johns),die concept-art, der Konstruktivismus mit seinen Untersuchungen des Phänomens Farbe-Raum behandeln auf ihre Weise, so überraschend dies auf den ersten Blick erscheinen mag, verwandte Probleme, wie sie sich Erich Tschinkel „veristisch“ vorgenommen hat. |

| Prof. DDr. Wilfried Skreiner, 1972 | Graz, Neue Galerie: „Bilder 1969 – 1971“ |

| Irgendwie präsentiert hier Tschinkel seine römischen Eindrücke. Diese sind zweifellos ganz besonderer Art, ich würde sagen episodisch auf wenige typische Gegenstände und Begegnungen beschränkt. Die Stadt, die antike Stadt, die Urbs also, hat gar wenig damit zu tun: es bleibt nur eine vage Spur von ihr, gleichsam in einer etwas ironischen Voraussetzung. Heutzutage ist ja die Begegnung mit einer Stadt, und sogar mit Rom, kein landschaftliches Erlebnis mehr, das sich in einem zweiten Horizontkreis abspielt, vielmehr reduziert sich eine solche Kontaktaufnahme auf kurze, gegenstandhafte Begegnungen. Und das umso mehr bei einem Maler wie Erich Tschinkel, der schon seit einigen Jahren auf die episodischen Begegnungen mit einem Gegenstand bedacht ist. |

| Die thematische Vorliebe für das Objektive und Gegenständliche hat Tschinkels Malerei durch seine Herkunft gewonnen, bei der die Gegenständlichkeit mit gewissen metaphysisch-surrealen Perspektiven verbunden war (er ist Hausner-Schüler). Das war eben – um die Wende der 60er-Jahre – eine Erfahrung, die der Maler letztlich überwunden hat, deren Voraussetzungen aber noch in einem gewissen spukhaften Schaudern weiterwirken, welches sich hier und da in den so ausdrücklich als gegenstandhaften Dialog gehaltenen Objektivismus einschleicht, den eben jetzt der junge Tschinkel in seiner Malerei entwickelt. |

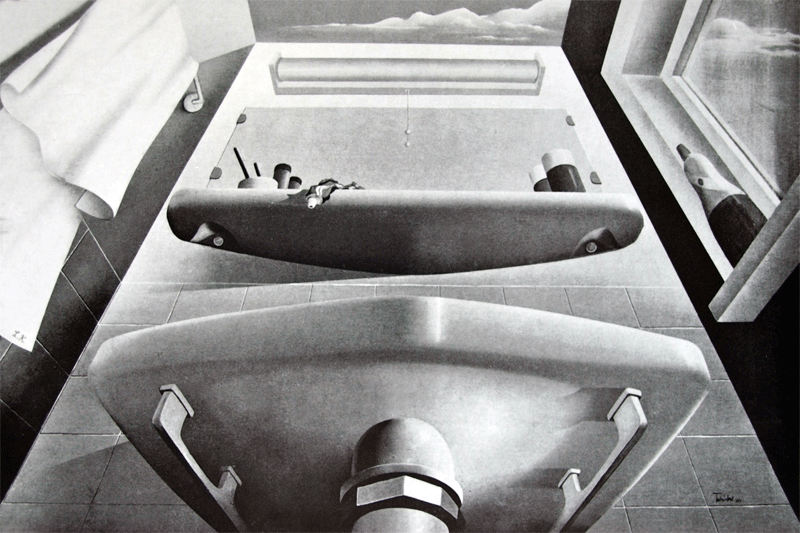

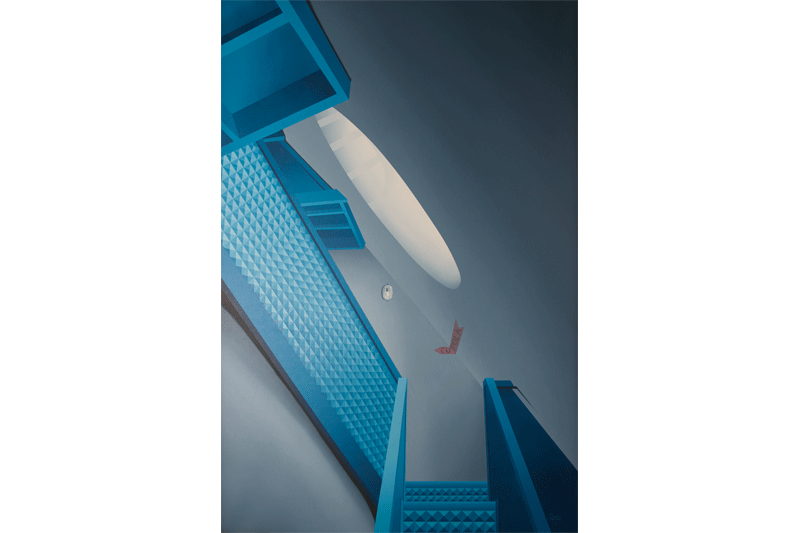

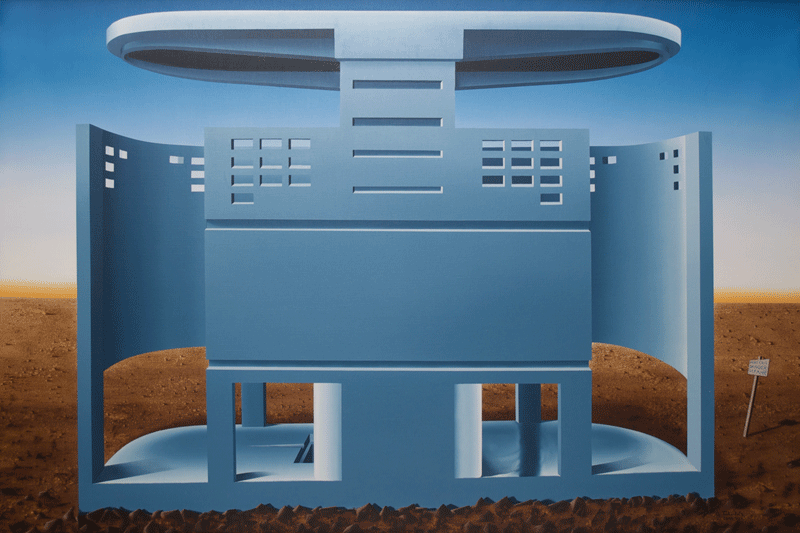

| Und das spielt sich vielleicht gerade bei seinen besten Werken ab. So z. B. in der schwindelnden Perspektive der „Cupola“ eine unglaubliche, fast „avveniristische“ Huldigung der Peterskuppel, oder im „Chiusara lampo“ das fast magische Aufgehen eines Streifens oder die unglaubliche, ironisch „flavische“ Monumentalität des „Vespasiano“. |

| Ich will damit betonen, dass, wiewohl Tschinkels gegenwärtiges künstlerisches Bestreben eindeutig in den Umkreis eines Objektivismus gehört, dessen unleugbare geschichtliche Voraussetzung in einer Wiederaufnahme der deutschen „Neuen Sachlichkeit“ liegt, es gerade jene zwischen Surrealismus und Metaphysik wurzelnde Erfahrung ist, die dem Künstler die Möglichkeit zu gewissen Andeutungen imaginärer Verschiebung bietet, die manche seiner Bilder besonders beunruhigend machen. |

| Und das gerade innerhalb des engen imaginären, gegenstandhaften Dialogs, indem gerade der Maler letzten Endes in der Wahrnehmung des Gegenstandes, in der Bevorzugung desselben zum bildlichen Protagonisten seiner Gemälde, innerhalb der objektiven Form des Objektes selbst die Möglichkeit zu einer imaginären Provokation sucht, die jedoch durch eine subtile Aktion provozierender Verschiebung dargeboten wird. Im Grunde genommen ist es, als wolle uns Tschinkel den Gegenstand so vorstellen, dass er uns in einer gewissen animierten, einigermaßen sogar organischen Fähigkeit erschiene, indem er ihn von seiner gegenstandhaften Starrheit zu einer unerwarteten organischen Beweglichkeit bringt, mit dem Ergebnis einer beunruhigenden Andeutungskraft. |

| Enrico Crispolti, 1973 | Rom, Galleria Il Capricorno: „Bilder 1972 – 1973“ |

Apfel, 1969; Öl/ Holz, 120/95

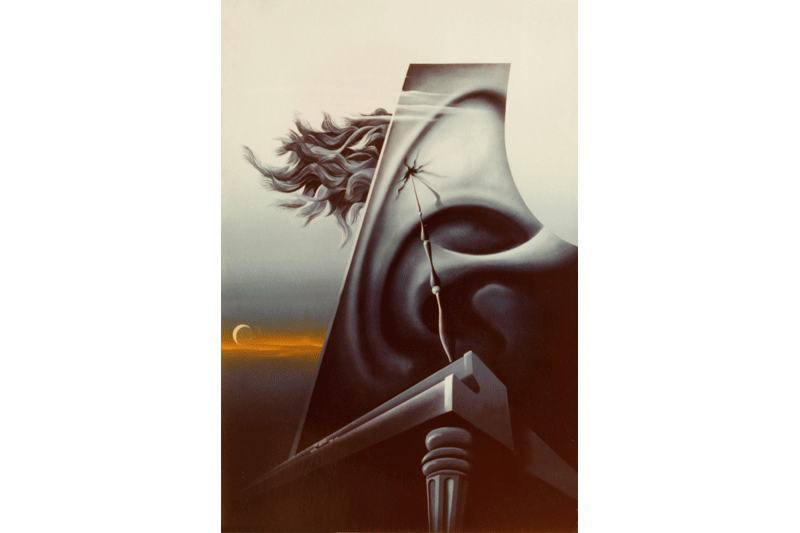

Beethoven, 1969; Öl/ Leinwand, 90/130

Bullauge, 1969, Abb.; Öl/ Holz, Metall, 65/65

It is Jochen, 1970; Öl/ Leinwand, 130/90

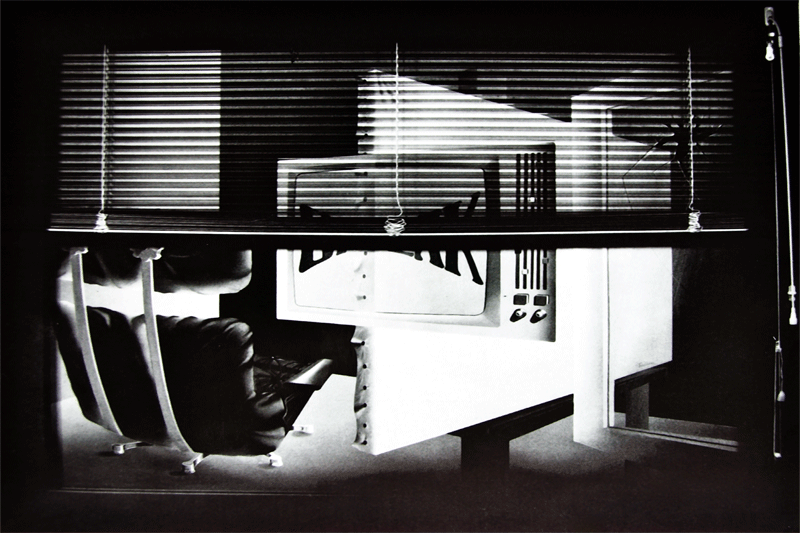

Break, 1970, SW Abb.; Öl/Holz, Alu, 140/120

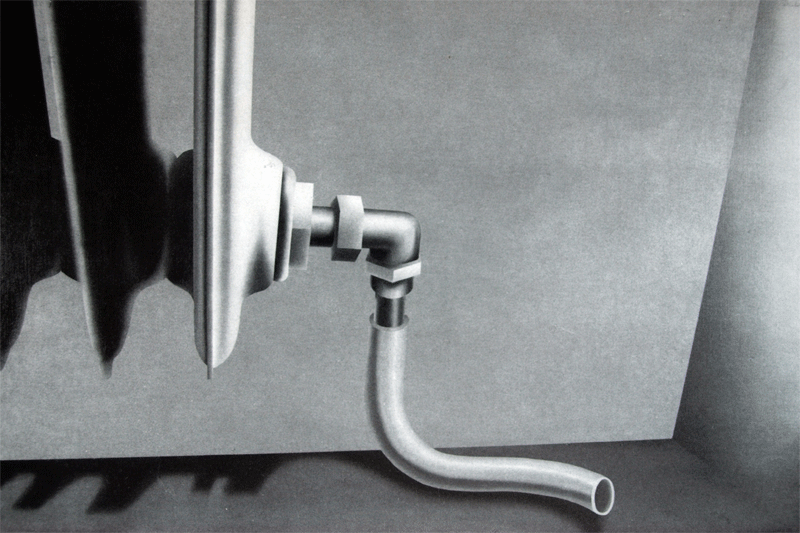

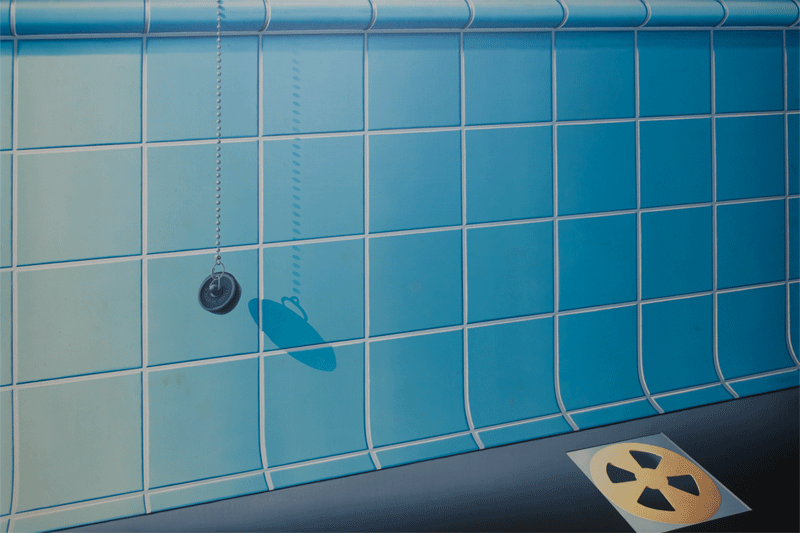

Lavabo, 1970, SW Abb.; Öl/Leinwand, 90/130

Triptychon, 1971, SW Abb.; Öl/Leinwand, 300/100

Saisonende, 1972, SW Abb.; Öl/Holz, 140/100

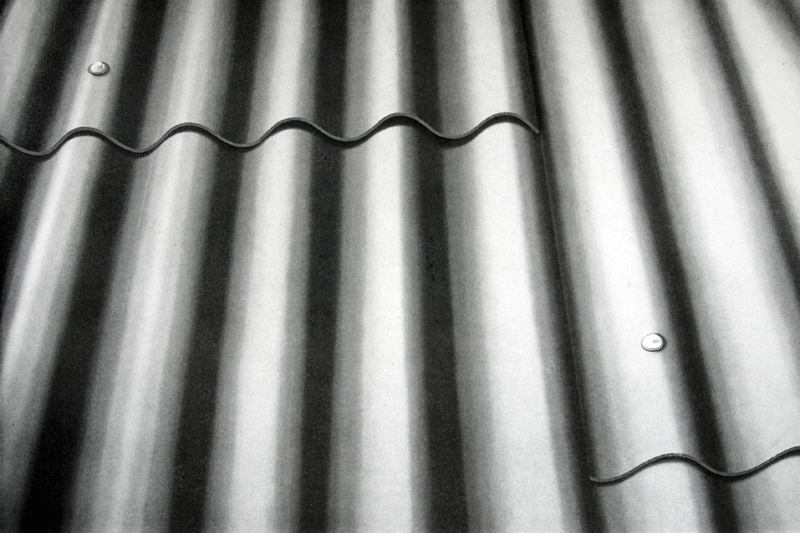

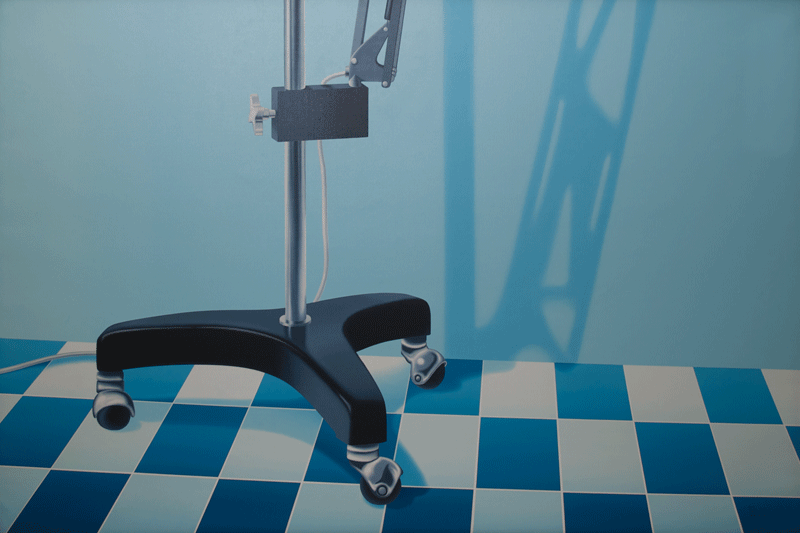

Dach, 1973, SW Abb.; Öl/Leinwand, 150/100

Cupola, 1973; Öl/Leinwand, 100/150

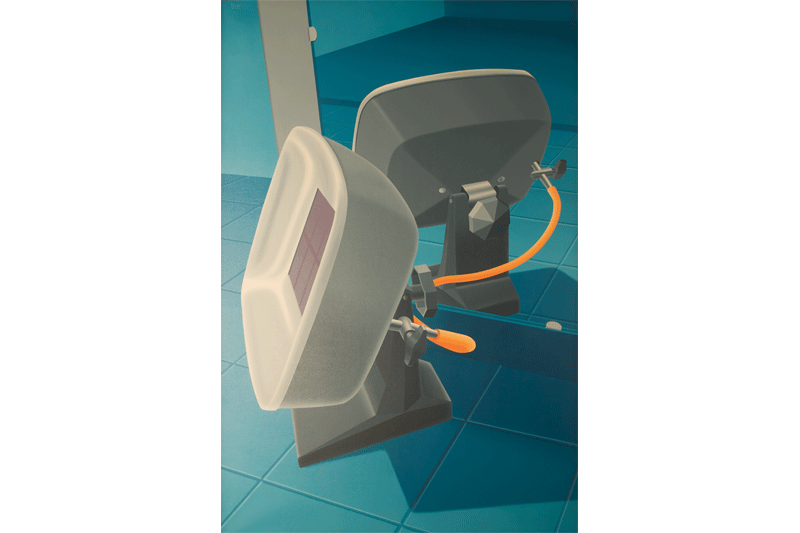

Vespasiano, 1973; Öl/Leinwand, 150/100

Tiger plastic, 1971; Öl/Holz, 140/100

Bidet, 1973; Öl/Leinwand, 150/100

Specchio, 1973; Öl/Leinwand, 100/150

Piede, 1973; Öl/Leinwand, 150/100